On découvrait l’année dernière (Lmda N°151), bluffés, le dernier roman d’un écrivain italien gagnant depuis peu une reconnaissance tardive dans son pays d’origine : les éditions Anacharsis publiaient alors La Neige noire d’Oslo de Luigi Di Ruscio, texte volcanique sur l’exil, la condition ouvrière, le geste créateur, servi par une langue incandescente et ironique – l’explosion d’une furieuse vitalité. On en demandait encore : nous voilà servis avec ce Palmiro – en quelque sorte la préfiguration, bien que plus tiède, plus mesurée, plus convenue, des déflagrations délirantes de La Neige noire – par quoi Di Ruscio quitta momentanément ses habits de poète métallo pour aborder aux territoires de la prose.

C’est d’Oslo, où il émigre en 1957, que Di Ruscio écrit, ou plutôt réécrit ce Palmiro – en hommage à Palmiro Togliatti, fondateur avec Antonio Gramsci du Parti communiste italien dont il fut le secrétaire général jusqu’à sa mort. C’est d’Oslo que la centaine de feuillets écrits en 1954 au dos de tracts non distribués de la section de Fermo, son village natal, est reprise, transformée cathartiquement en une écriture alerte et joyeuse. C’est d’Oslo, au filtre donc de la nostalgie pour sa langue, sa terre, son histoire, que se construit ce portrait fantasmé et exubérant d’une Italie irrémédiablement disparue au fil de l’uniformisation culturelle, linguistique et sociale qui s’imposera dans les années 1960-1970.

Pas de fil narratif à proprement parler, mais une construction par addition, juxtaposition de portraits – truculents –, de moments de vie – délicieusement absurdes. On y croise La Rouille, « noir comme un corbeau », fils et petit-fils d’anarchistes libertaires, maintenant haut et fort la tradition familiale du blasphème et de la fréquentation assidue des boissons alcoolisées. Tiffon, « le plus grand barbier du monde » qui, du haut de son mètre trente et un, coupe les tifs de ses clients – parfois gratis – sous « une grande photo de Staline fumant la pipe sous des moustaches particulièrement imposantes ». Caterina, la passionaria pour qui « la révolution appartient aux femmes ». Jacomollo, « le seul sonneur de cloche communiste », Loquace le taiseux, Margi le désenchanté, Sanclaro l’obscur gratte-papier…

Tout un petit monde qu’agitent les nuits passées à coller des affiches, les distributions de tracts, les réunions interminables de la section. Sans oublier les parties de rami truquées, et le plaisir de plumer les épiciers de tout poil. Et encore, parce qu’il faut bien travailler, les chantiers au bord des routes avec – choisis ton camp, camarade – l’équipe des bosseurs et celle « des éclopés » où, si on ne s’y fatigue pas beaucoup, « les cerveaux sont en ébullition permanente ». Il y a aussi les femmes, accueillantes ou lointaines selon que l’ordre moral rassis de l’après-guerre exerce sur elles ou pas son influence mortifère, les bordels exutoires où se décalquent à échelle réduite le macrocosme social et sa division en classes, les enterrements des camarades « sans curé et avec drapeau rouge ». Et au milieu de toute cette sarabande colorée et attachante, le narrateur : poète clandestin et autodidacte, anarchiste atavique, sensuel et joyeux, moqueur et furibond, incapable de trouver sa place dans le réformisme ambiant de l’après-guerre, les costumes impeccables des dirigeants du parti et les moustaches récurrentes des dévots à Staline.

Palmiro, c’est enfin le souvenir puant des « cafards » fascistes, celui des rêves de vengeance fomentés dans les gargotes et les tavernes, et l’empreinte indélébile de l’incroyable lumière de la Libération – « le jour le plus solaire que j’aie jamais vu ». C’est surtout l’attente, fiévreuse, d’une révolution qui ne se décide pas à venir, malgré la lecture quotidienne de L’Unità « pour pister les signes avant-coureurs de l’explosion, des signes il y en avait plein, mais rien n’explosait ».

Valérie Nigdélian-Fabre

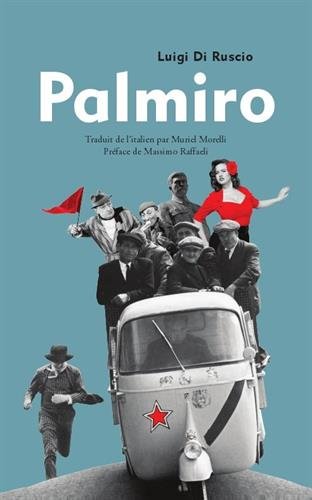

Palmiro

Luigi Di Ruscio

Traduit de l’italien par Muriel Morelli

Anacharsis, 208 pages, 19 €

Domaine étranger Joyeux bordel

mars 2015 | Le Matricule des Anges n°161

| par

Valérie Nigdélian

Le premier roman de Luigi Di Ruscio, ou la réinvention tendrement furibarde d’un petit coin d’Italie au temps où l’on rêvait encore la révolution.

Un livre

Joyeux bordel

Par

Valérie Nigdélian

Le Matricule des Anges n°161

, mars 2015.