L’Histoire est, dit-on, écrite par les vainqueurs. Pourtant, la littérature soviétique est tombée aux oubliettes du réalisme socialiste, médiocre, mensonger. L’envers d’un décor de soixante-dix ans fut alors brossé avec courage par Soljenitsyne, par Chalamov, avant qu’il s’écroule sous le poids de son impéritie. La plume d’Irina Golovkina assume le point de vue des « vaincus », ces Russes blancs défaits par les Bolcheviks et l’Armée rouge, leurs sombres destinées sous le totalitarisme de Lénine et de Staline.

Oleg est le pivot de cette vaste fresque familiale et nationale. Autour de l’ancien officier du Tsar, gravitent les derniers représentants de la noblesse, de la culture russe et européenne, alors que les brutes prolétariennes les assiègent jusqu’à l’exil et la mort. À l’instar de cette constellation de personnages, le récit omniscient se partage entre plusieurs narrateurs, suivant Oleg ou Liolia, nous confiant le journal intime d’Elizaveta. Ainsi deux femmes aiment le noble et bel Oleg : Elizaveta, infirmière, qui le soigne avant de disparaître de l’hôpital, gardera dans son cœur une admiration passionnée pour le jeune héros qui est pour elle un symbole de la Russie. Plus tard, à Saint-Pétersbourg, devenue Leningrad, elle le revoit dans les bras de la jeune Assia qu’il épouse. Cette fragile pianiste aux longs cils lui donnera deux enfants. Mais, quoique caché sous un faux nom, chassé de son travail, traqué par la Guépéou, il finira fusillé, à cause de son origine. Une myriade d’acteurs forme une microsociété de l’ancien régime en perdition, tandis que dans les appartements devenus communautaires, les ouvriers du parti, pétris de langue de bois, de vulgarité, sont infiltrés de mouchards, et que la pauvreté la plus sordide gangrène le pays, hors quelques privilégiés et profiteurs du nouveau régime : ce sont « les attributs incontournables de la dictature du prolétariat », où « la conscience de chacun doit être soumise au contrôle de la société ». Dans les camps, parmi les vexations, la promiscuité, le froid, les travaux d’esclaves, « la situation sanitaire est désastreuse ». Liola est forcée de devenir indicatrice au service de la Guépéou, avant de goûter du goulag pour avoir tu l’origine aristocratique d’Oleg. Même le parfait prolétaire méritant, Viatcheslav, doute avant d’être broyé par la terreur stalinienne. Pourtant des rebondissements, des retrouvailles sont parfois possibles : le prolétaire et l’aristocrate, en une union sacrée dans les tenailles de la tyrannie, s’aiment un court instant.

Certes, un tel roman-feuilleton tire parfois sur la corde du pathétique, mais il ne perd jamais sa redoutable efficacité. Y compris lorsque, apportant un éclairage inédit, la romancière montre les protagonistes tentant de conserver leur mode de vie, leurs bonnes manières, le rituel élégant des maigres repas, lorsqu’ils bradent leurs trésors de famille pour subsister, lorsque la fidélité à l’église orthodoxe est une résistance. Le pieux Mika s’écrie : « Mais que valent alors toute cette morale communiste et toutes ces promesses de vie heureuse ? »

La finesse psychologique n’est pas en reste : qu’il s’agisse des liens d’amour ou des portraits, surtout féminins, Irina Golovkina met au service de son roman autobiographique une profonde connaissance de l’humanité. En effet, l’on sait que la romancière (1904-1989), petite fille du compositeur Rimski-Korsakov, s’appuie sur les avanies subies par sa famille pour écrire dans les années soixante ce qui fut d’abord diffusé en samizdat, puis publié de manière posthume en 1992. Grâce à la technique narrative qui fit la réussite du réalisme du XIXe siècle et de Tolstoï, ce roman bouleversant mérite de rester, au-delà du témoignage, un classique.

Thierry Guinhut

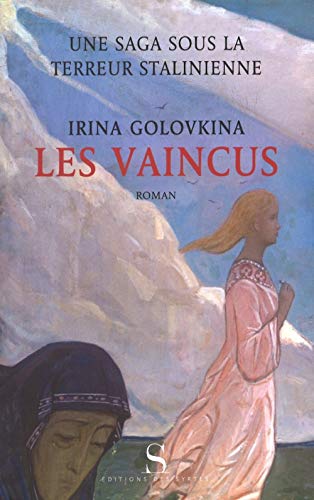

Les Vaincus

Irina Golovkina

Traduit du russe par Xénia Yagello

Éditions des Syrtes, 1120 pages, 45 €

Histoire littéraire À corps perdus

novembre 2012 | Le Matricule des Anges n°138

| par

Thierry Guichard

Écrit dans les années 1960, Les Vaincus est un vaste roman familial aux prises avec la terreur stalinienne.

Un livre

À corps perdus

Par

Thierry Guichard

Le Matricule des Anges n°138

, novembre 2012.