Le roman s’ouvre sous le ciel d’une nuit profonde, celle de Paris, que traverse un damné, Thomas Lauve, pauvre parmi les pauvres, le corps souillé, sentant autant la charogne que ses ancêtres limousins chargés de vider les fosses d’aisances de la capitale. Trois cents pages plus loin, le roman se clôt par une autre fuite, vers un Orient cette fois de songes et d’apaisement. Entre ces deux abandons, Richard Millet n’aura pas épargné son lecteur, déployant dans une longue litanie enfiévrée l’histoire de ce fils perdu, incapable d’amour, meurtri dans sa chair par sa trop grande innocence : un être en exil, inconsolable, le corps et l’esprit tendus à l’extrême au souvenir de ceux qui peinent, « tous les inconnus de la souffrance humaine, les oubliés, les enterrés vivants, les emmurés… » Durant sept soirs de juillet, au milieu d’un pré, il raconte en effet sa vie, devant un parterre de femmes, celles de son village natal, chœur écoutant et commentant cette parole qui se vide et dont le narrateur règle avec brio le débit. Comme les Pythre ou les Piale, le jeune Lauve a vécu sur ce bout de terre ingrate des plateaux corréziens, ce nulle part « là où les vents vous soufflent à la figure l’haleine des grands bois et de la nuit des temps. » Son enfance a été marquée par la résignation, l’abandon et la malédiction, loin de ce qu’il lisait dans les livres : un père, dur et taciturne, qui ne se préoccupait que de la qualité de ses étrons et de ses forêts ; une mère qui, lorsqu’il eut dix ans, quitta définitivement par la micheline du matin ce monde de silence, et qu’un commis crut apercevoir rue de Rivoli quelques années plus tard, toute de noire vêtue, comme si la vie une fois au contact de ce sol voué à mourir ne perpétuait que le deuil.

Ces traces ténébreuses au cœur, le jeune Lauve va les porter comme un étendard tout au long de son chemin de croix. Car cette parole qui se vide est celle avant tout d’un homme exténué, humilié, offensé qui n’en finit pas de boire son destin jusqu’à la lie, d’autant qu’il n’a pas un métier facile : Thomas Lauve est professeur dans un collège près de Montfermeil. Richard Millet semble obsédé par l’impossible paix des mondes et la dure loi des frontières (voir la famille Barbette dans L’Amour des trois sœurs Piale). Le récit épouvanté qu’il donne à lire de Paris et sa banlieue est d’une noirceur uniforme.

On descend dans les entrailles de la ville moderne, gangrenée par la violence, la brutalité, les odeurs exécrables, la bataille des races, la mort qui rôde et qui sape. Chaque matin en prenant le bus, ligne 113, parmi les « fous » et les « gorgones », Lauve rejoint « le territoire ennemi », là où l’attendent des élèves éructant et somnolants, « vivant dans la haine, le mépris et le repli ethnique » ; à l’ombre de pères menaçants ou d’un principal veule. Le tableau est misérable, surtout pour celui qui était « dans le XVIIIe siècle français, dans la grande littérature heureuse et l’universalité d’une...

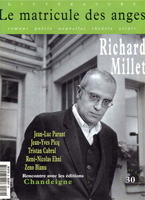

Dossier

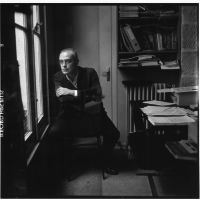

Richard Millet

L’innocence corrompue

mars 2000 | Le Matricule des Anges n°30

| par

Philippe Savary

A la suite de La Gloire des Pythre et de L’Amour des trois sœurs Piale, Richard Millet traque la figure de la pureté, confrontée à ses racines et à la violence urbaine. Voici donc Lauve le pur….